温度と湿度を一定に保つ設備や部屋を恒温恒湿設備と呼びます。

事務室や住宅などでも温度を25℃程度に保つために空調機を設置します。ただ、一般的な空調機は上昇した温度を下げたり、降下した温度を上げることはできますが、すでにその時点で3℃から5℃といった温度差が発生しています。

恒温恒湿設備は、こうした温度変化をその設備、部屋のどの平面、立面でも±1℃、あるいは±0.1℃に保ち、さらに湿度変化も制御しようとする設備です。

工業製品の試験や生産で使用されることも多いですが、食品では発酵や貯蔵などで使用されます。

湿度については、この場合相対湿度を制御することになり、相対湿度は温度によって繊細に変化します。温度によって空気中に溶け込める水分の量が変化するので、一定の容積の空気中に同じ量の水分が存在しても、その温度が変化すると水分の量は変わらなくても相対湿度は変化してしまいます。

一般的なものは部屋の中に空調機を置かず、別の部屋に温度調節と湿度調節の機器を置いたエアハンドリング室をつくり、そこに部屋の空気を戻して、温度と湿度を調整した空気を部屋に吹出す方式を取ります。

当然これには部屋に対して1.5倍くらいの空間と空調機に比べて大型の機器類が必要になります。

工業製品の場合には、それでも一定の発熱源であったりパラメーターが少ないので、設備に費用をかければ目的は達成できます。

食品の発酵庫の場合には、つぎつぎに搬入されてくる製品と、時間による発熱源の変化、作業員の入退室などの要件が重なるうえに、ひとつあたりの製品単価が低いのでかけられる費用も限られる傾向にあります。

工業製品の場合には、温度が少しでも変化したらすぐに温調された空気を吹出せばよく、この空気の循環量を増やせば温度の変動は少なくなります。

パンなどの食品は生地のままラックに載せて発酵庫に運び込まれ、その生地に一方向からエネルギーを持った空気が当たり続けるとその部分だけ発酵が進んで、一部分が膨らんだりしてしまいます。

パンの生地に当てる時の風速は0.1m/s以下という、非常に少ない風量になり、それで温度の上昇や下降を防がなければなりません。

パンの生地でも、食パンやロールパンといった1品目当たりの生産量が多い品目は発酵庫も大きくなり、エアハンドリング室を持った設備を作ることも多いですが、コンビニエンスストアにある焼き立てパンなど菓子パンは種類が多く、品目ごとの発酵時間が違ってきます。そこで手作業で生地を出し入れしたり、発酵庫の温度湿度設定を変えたりします。それにより規模の小さい発酵庫が複数並ぶ傾向にあります。

小さな発酵庫では温度調節ユニットも室内に置き、全体の大きさを抑えたり、天井裏の設備もないほうが自由なレイアウトが取れます。発酵庫の室内に昇温する発熱ユニットと冷却するユニット、加湿するユニットとそれぞれの蒸気や冷水の流体を引き込む形になります。

さらにこうした室内に温度調節ユニットを置く発酵庫では、経年で蒸気漏れやドレン詰まり、冷水漏れなどが起こり、機械的な制御では温度湿度の維持が難しくなり、床面にも水分が落ちたり流れたりしていきます。

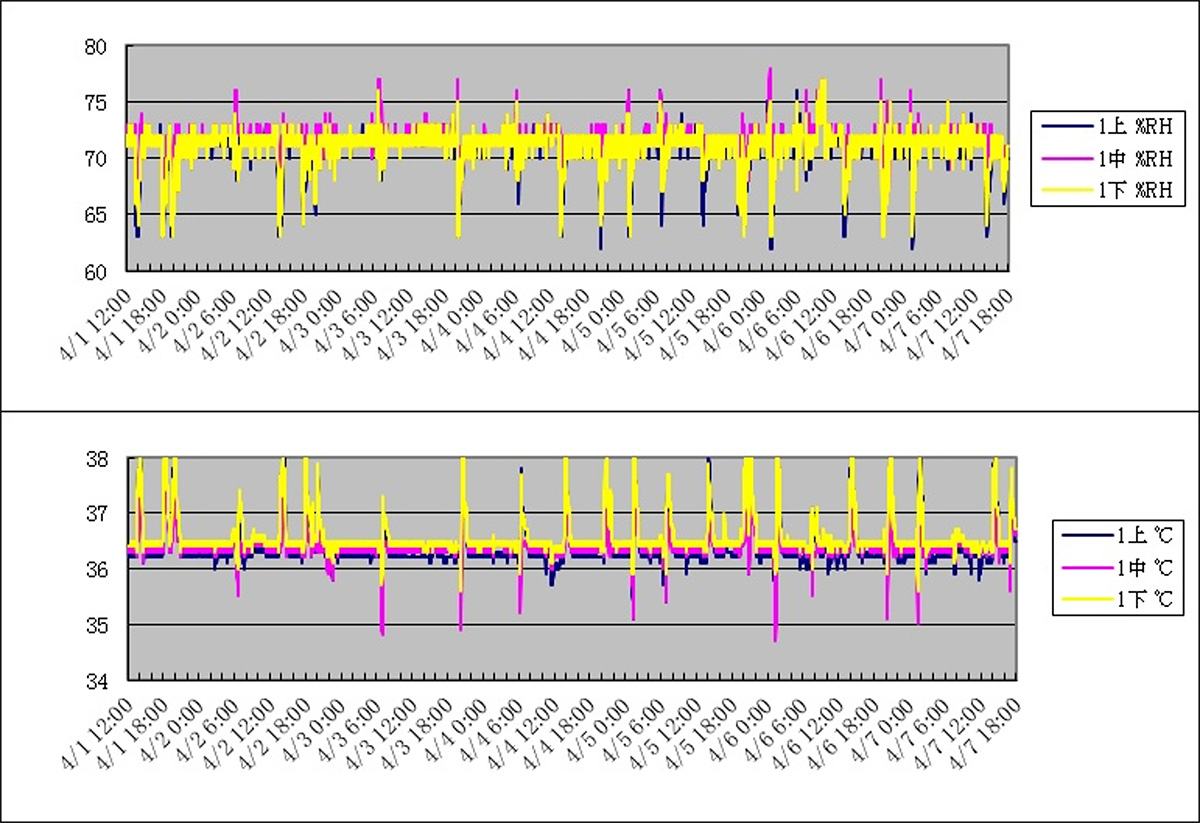

こうした状態の発酵庫の改修を行うことも多く、温度湿度の経時測定から始まり、センサー誤差の測定、送風ファンの物理的な発停、目視による水や蒸気漏れを記録していきます。

温度湿度不安定の原因や、水や蒸気漏れ箇所を特定していき、結果的にはすべての不具合を取り除くと水漏れもなくなり、温度湿度も安定していきます。

温度湿度安定のポイントは、どのような恒温恒湿設備でも、温度湿度の両方を同時に補正しようとは思わないことです。湿度が上下するのを加湿や除湿で解消しようとすると、蒸気加湿で温度も同時に上昇したりしてうまくいきません。

相対湿度は温度に依存した2次的なパラメーターになるので、まず、温度の安定を図ります。その上で湿度の安定を図ります。余計な加湿や除湿を行わなくても、もともと空気中にある水分で適切な相対湿度に持って行くことができます。

この考え方を延長して、湿度管理の制御を変えた発酵庫も製作し、生産を続けています。